1.04. IT в России

Советский период

В СССР развитие информационных технологий носило централизованный, в значительной мере закрытый характер. Причина — в приоритетах государственной научно-технической политики, ведь акцент делался на оборону, атомную энергетику, космос и промышленную автоматизацию. Именно в этих областях и зародились первые советские ЭВМ.

Советская власть фокусировалась на развитии идеологии, военной машины и силы. Соответственно, и потенциал рассматривался именно в этой части — нужно было создавать такие технологии, которые могли бы выполнять расчёты. Советские учёные — это гениальные люди, умудрившиеся в условиях ограниченных технологий (ведь Запад имел преимущество в коммуникациях) выполнять просто невероятную работу по развитию науки.

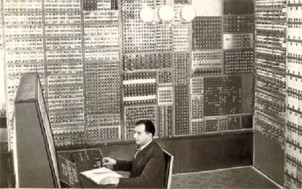

Первые отечественные электронно-вычислительные машины появились ещё в 1950-х годах. В 1950 году в Институте электротехники АН СССР под руководством Сергея Алексеевича Лебедева была построена МЭСМ (Малая Электронная Счётная Машина) — первая в континентальной Европе электронная ЭВМ на ламповых элементах. В 1953 году последовала БЭСМ-1 (Большая Электронная Счётная Машина) — уже с объёмом памяти 2 Кб (на ртутных линиях задержки), быстродействием 8–10 тысяч операций в секунду и архитектурой, приближенной к современным принципам фон Неймана.

Я лично знал людей, которые прикасались к первым технологиям страны — это было невероятно интересно, послушать о том, какими они были. Технологическая база того времени — лампы, позже — дискретные полупроводниковые элементы (транзисторы, диоды). Интегральных схем в СССР не производили до конца 1970-х; их дефицит компенсировался импортными поставками через третью страны или копированием зарубежных микросхем. Например, советская линейка К1800 (процессорные и логические ИС 1980-х) была клоном американской серии Intel 8080/8085, но с задержкой в 5–7 лет.

Ключевой особенностью советской IT-инфраструктуры была модель «мейнфрейма в институте»: крупные вычислительные центры (вычислительные машины типа ES EVM — Единая Система Электронных Вычислительных Машин, разработанная в рамках договорённостей СЭВ в 1970-х как аналог IBM System/360) размещались при академических институтах, оборонных НИИ и вузах. Доступ к ним был строго регламентирован, а интерактивная работа — невозможна: программа вводилась на перфокартах или перфолентах, задачи ставились в очередь, результаты получались часами или сутками позже.

Частная собственность на ЭВМ — практически не существовала. В СССР существовала личная собственность, но не «частная собственность» в капиталистическом понимании. Личная собственность граждан — это имущество, приобретенное за счет трудовых доходов и предназначенное для личного потребления, которое не давало права использовать наемный труд для эксплуатации. Сюда относились жилье (в пределах норм), дачи, транспорт, предметы домашнего обихода и сбережения, которые охранялись законом, но не могли быть использованы для извлечения нетрудового дохода. Понятие «частная собственность» в полном смысле вернулось в российское законодательство только в 1990 году. Даже в 1980-х, когда в США и Западной Европе уже массово распространялись персональные компьютеры (Apple II, Commodore 64, IBM PC), в СССР персоналки были экзотикой, доступной лишь в узких кругах — чаще как контрабанда или как результат «народного умения». Популярные самодельные микрокомпьютеры — такие как «Радио-86РК» (1986), «Микро-80», «Специалист», «Агат» (на базе Apple II) — изготавливались энтузиастами по схемам в журнале «Радио» и собиралась вручную, часто без корпуса, из дефицитных компонентов.

Сетевые технологии были в зачаточном состоянии, как я и отметил выше - Запад получал преимущество в коммуникации. Локальные сети типа Ethernet не внедрялись. Коммуникация между ВЦ осуществлялась в основном по выделенным телефонным линиям с помощью протоколов типа ОСИ (отраслевая система интерфейсов) — советского аналога стека TCP/IP, но без реализации маршрутизации на межгородском уровне. Интернет в современном понимании отсутствовал. Лишь к 1990 году в нескольких московских институтах (например, в Курчатовском институте) появился ограниченный доступ к международным сетям через RELCom — первую советскую точку подключения к глобальной сети, основанную энтузиастами и действовавшую через модемный шлюз в Финляндию.

Советский IT — это эпоха государственной монополии на вычислительные мощности, технологического отставания по элементной базе, но при этом — насыщенная теоретическая база, глубокие разработки в области алгоритмов, автоматического управления, математического моделирования и криптографии. Имена Андрея Петровича Ершова (теория программирования), Андрея Николаевича Колмогорова (информация и сложность), Игоря Васильевича Абрамова (языки программирования), Виктора Михайловича Глушкова (кибернетика и автоматизация народного хозяйства) — заложили основы отечественной информатики как научной дисциплины.

Есть очень много классных трудов советских специалистов, для интересующихся - рекомендую.

1990-е

Распад СССР в 1991 году стал одновременно катастрофой и возможностью. Государственная финансовая поддержка вычислительных центров резко сократилась; многие институты потеряли доступ к зарубежным компонентам. В то же время — открылись границы, и начался массовый импорт зарубежной техники.

Забавно, что именно моё детство и взросление было уже на постсоветском пространстве, а рос я в 1990-2000, что мне и подарило незабываемые впечатления, которые получали практически все дети страны - первые игровые консоли, персональные компьютеры и прочая техника, что буквально взрывало нам мозг!

Персональные компьютеры (в основном IBM PC-совместимые) хлынули на рынок — сначала как контрабанда, затем через легальные каналы. Уже к середине 1990-х в крупных городах сформировались рынки компьютерной техники — такие как московский «Горбушка» или петербургский «Фотон» — где можно было приобрести программное обеспечение, часто в виде пиратских копий. Отсутствие авторского контроля способствовало быстрому знакомству миллионов с ОС Windows, MS-DOS, пакетом Microsoft Office, а также с игровыми платформами (DOS-игры, позже — Windows 95/98).

Именно в этот период формируется первое поколение IT-энтузиастов — школьников и студентов, осваивающих ассемблер, BASIC, Pascal, а затем и C. В 1994 году в Москве проходит первая выставка Softool, демонстрирующая зарождение отечественного ПО: системы бухгалтерского учёта («1С:Предприятие», вышедшая в 1991 году как адаптация пакета «ДИНАМИКА»), САПР, редакторы («Лексикон»), антивирусы («Доктор Веб» от Евгения Касперского, 1992).

Интернет появляется в России не «сверху», а «снизу» — через инициативу учёных и технических энтузиастов. В 1992 году в Курчатовском институте запускается RELCom, затем к ней подключаются ФТИАН, ИПМ РАН и другие. В 1994 году появляется первая российская доменная зона — .ru, а также первые провайдеры («Демос», «Релком», «Совам Телепорт», «Гласнет»). Электронная почта, USENET, FTP-архивы — становятся инструментами научного и неформального общения.

К концу 1990-х наблюдается два параллельных процесса:

- Институционализация цифровой инфраструктуры: появление крупных телеком-операторов («МТУ-Интел», позже «МТС»), формирование магистральных сетей, развитие хостинга;

- Зарождение интернет-бизнеса: первые порталы («Рамблер» — 1996, «Яндекс» — как поисковая система запущен в 1997, зарегистрирован как ООО в 2000), онлайн-магазины, электронные СМИ.

Лучшие университеты — МГУ, МФТИ, СПбГУ, НГУ, МИФИ готовили высококвалифицированных специалистов в области математики, программирования и теории автоматов. Выпускники этих вузов стали основой для будущих технологических компаний.

Словом, здесь наша индустрия фактически зародилась.

2000-е

2000-е годы — время, когда российский IT выходит становится массовым явлением. Цены на нефть выросли, западные компании начали приходить на наш рынок, активно инвестировать, и конечно повышать уровень жизни. Доходы росли, наши специалисты укрепляли квалификацию и как раз их развитие совпало с появлением ключевых технологий. Драйвером служит сочетание факторов:

- Рост охвата широкополосного интернета (ADSL, затем оптика);

- Удешевление ПК и появление ноутбуков;

- Массовое проникновение мобильной связи (GSM → 3G);

- Формирование поколения «цифровых уроженцев» — тех, кто вырос с компьютером дома.

В 2006 году в России насчитывается уже более 20 млн пользователей интернета (около 14% населения). К 2010 году — 50 млн (34%). За это же время происходит локализация глобальных сервисов и рождение собственных платформ, адаптированных под культурные и языковые особенности российского пользователя. Молодые люди, заставшие тот период, наверняка помнят, как почти каждый месяц мы видели что-то новое. Золотая эра технологий.

Благодаря талантливым специалистам страны, мы буквально за короткое время "бустанули" индустрию в эти годы, подняв уровень так, что держим планку до сих пор.

Крупнейшие отечественные интернет-проекты

-

«Яндекс» — изначально поисковик, построенный на оригинальных алгоритмах ранжирования (в т.ч. «Матрикснет»), быстро превращается в экосистему: почта, карты, маркет, такси, облако, браузер. Особенность была в глубокой лингвистической проработке русского языка, включая морфологию, падежи, омонимию. Уже в 2009 году «Яндекс» обгоняет Google по доле поискового трафика в Рунете.

-

Mail.Ru Group (ныне VK) — консолидирует популярные сервисы: почта Mail.ru (1998), портал «Мой Мир» (2006), соцсеть «Одноклассники» (2006), затем «ВКонтакте» (2006). «ВК» становится феноменом: интерфейс, интуитивно понятный даже подросткам, открытый API, гибкая политика модерации — всё это обеспечивает рост до 100 млн активных пользователей к 2014 году. Павел Дуров, основатель ВК, покидает проект в 2014 году и в 2013 создаёт Telegram — мессенджер, изначально позиционированный как максимально приватный (сквозное шифрование, отсутствие привязки к номеру в ранних версиях), с акцентом на скорость и кроссплатформенность. Telegram стал одним из самых успешных экспортных IT-продуктов России. Сейчас не сказать, что Telegram российский, но всё же сделан нашими соотечественниками - а ведь это буквально мессенджер, которому нет равных. Даже ВК в своё время был просто невероятной социальной сетью, так что подчеркнём - у нас родилось немало гениев!

-

«Рутуб» (2006) — попытка создать YouTube на русском языке. Несмотря на ранний старт, долгое время уступал в качестве и масштабе, но в 2020-х, в условиях изменения медиапотребления, получает господдержку и активно развивается как альтернатива западным видеоплатформам.

Эти проекты отличались адаптацией западных аналогов: интерфейсы учитывали низкую цифровую грамотность части аудитории, монетизация строилась не на рекламе в первую очередь (как в США), а на виртуальных товарах, внутриигровых покупках, подписках. Например, модель «Одноклассников» — ориентирована на пользователей 35+, с акцентом на ностальгию, простоту и «социальную безопасность».

Российская индустрия видеоигр

В СССР игровая индустрия отсутствовала. Понятие «видеоигра» ассоциировалось с аркадными автоматами (редкими, как «Пионер» на ВДНХ) или с загадочными упоминаниями о «Nintendo» в зарубежных журналах. Лишь в конце 1980-х в некоторых ДК появляются клонированные аркады — «Танчики", «Удав» и прочие.

Интересующимся - посмотрите фильм «Тетрис» - он довольно наглядно, даже без излишней клюквы, показывает то, как СССР и отсутствие частной собственности сказывалось на играх. Игру Tetris первое время продавали так, что создатель, как и органы власти, даже не знали об этом. Словом, гляньте фильм, думаю, вам понравится.

В 1990-е годы вся игровая культура строится на неофициальных копиях: диски с сотнями игр (DOS, Windows), распространяемые через рынки или «дискотеки» (сборники на CD-R). Оригиналы — редкость: стоимость лицензионной игры могла достигать месячной зарплаты инженера. Эта среда породила уникальный феномен — русификацию: локализацию с учётом мемов, сленга, культурных отсылок. Например, перевод Fallout 2 стал культовым событием — он выполнен с таким уровнем литературного мастерства, что считается самостоятельным художественным произведением.

К 2000-м появляются первые коммерчески успешные российские студии:

-

1C Company — разработчик «1С», крупнейший издатель и дистрибьютор игр. Через неё в Россию поступали World of Warcraft, S.T.A.L.K.E.R., IL-2 Sturmovik и др.

-

Nival — стратегии Blitzkrieg, Heroes of Might and Magic V (по лицензии Ubisoft), Etherlords.

-

Targem Games, K-D Lab, Action Forms — разработчики шутеров, симуляторов, аркад.

2010-е годы — эпоха цифровой дистрибуции (Steam), мобильных игр и индипендентов. Российские разработчики всё чаще выходят на международные рынки: Pathologic 2 (Ice-Pick Lodge), Atomicrops (tinyBuild), Atomic Heart (Mundfish — совместно с российскими и зарубежными командами), The Norwood Suite (Cosmo D), Encodya (Chaosmongers).

Несмотря на успехи, индустрия остаётся фрагментированной: отсутствует единая государственная поддержка, как в Южной Корее или Франции; студии часто зависят от зарубежных издателей и платформ. Тем не менее, технический уровень, художественное видение и локализационный опыт российских команд высоко ценятся на мировом рынке.

Кадровый потенциал

Как можно заметить, основной поставщик кадров, как и вакансий - агрегатор HH.ru. Сейчас фактически народ не использует традиционную рассылку резюме на электронную почту компаний - в основном, либо HR ищут соискателей на агрегаторе, либо сами кандидаты ищут размещённые вакансии.

Особо сильной утечки мозгов не наблюдается - наши соотечественники с детства довольно продвинутые. Лично я преподаю у детей, и могу лично подтвердить, что мышление у населения страны отличается от зарубежного уже с детства. Это сложно передать, но будто фундаментально работает поиск оригинального решения задачи более эффективно, что ли. Конечно, здесь влияет фактор социума - в какой среде человек растёт, как его воспитывают. Но общий менталитет здесь крепкий - а постоянные ограничения вынуждают людей учиться тому, что им нравится, намного интенсивнее.

Мы постоянно говорим о проблемах, давайте немного о картинке в целом.

К 2026 году в России насчитывается около 850 тысяч IT-специалистов — по оценкам Минцифры и аналитических агентств (РАЭК, «Ростелеком Индекс», hh.ru). Пик пришёлся на 2020–2022 гг., когда, по разным оценкам, в отрасль ежегодно вливались от 80 до 120 тысяч новых специалистов. Драйверами выступали:

- Бурное развитие онлайн-образования: платформы («Яндекс Практикум», «Skillbox», «GeekBrains», «Нетология», «Университет 20.35») предложили массовые, доступные по цене и времени курсы по программированию, аналитике, тестированию, DevOps. Многие из них позиционировались как «гарантия трудоустройства», что усиливало приток.

- Высокий уровень заработных плат: в 2021 году средняя заявленная зарплата в IT превысила 150 тыс. ₽ в Москве, что в 3–4 раза превосходило среднероссийский уровень. Это привлекало студентов технических вузов и карьерных мигрантов из других сфер — учителей, медиков, бухгалтеров.

- Удалённый формат работы: до 2022 года около 40% вакансий предполагали полную или частичную удалёнку, что сняло географические барьеры и сделало IT привлекательным даже для жителей малых городов.

Однако уже к 2023 году начался структурный перелом. Рынок перешёл от дефицита кадров к избытку предложения. Показатель HH-индекса — соотношение числа резюме к числу вакансий — вырос с 3,6 в январе 2023 г. до 16,1 в сентябре 2025 г. Это означает, что на одну открытую позицию приходится более 16 соискателей. Для сравнения: индекс в районе 5–6 считается нейтральным; 10+ — «высокая конкуренция»; 15+ — «экстремальная насыщенность».

Ключевая причина — резкое сокращение спроса. По данным hh.ru, количество вакансий в IT-сегменте уменьшилось на 42% по сравнению с пиком 2021 года. Сокращения затронули:

- Зарубежные компании и их российские подразделения (Google, IBM, SAP, Oracle, VMware и др.), свернувшие локальные офисы;

- Внутренние IT-подразделения крупного бизнеса, оптимизировавшие штаты;

- Стартапы, потерявшие доступ к venture-капиталу и вынужденные переходить в «режим выживания».

В этих условиях изменилась и структура спроса. Наиболее востребованы специалисты с опытом от 1 до 6 лет — так называемые middle-специалисты, сочетающие самостоятельность, техническую зрелость и относительно умеренные ожидания по зарплате. Согласно статистике hh.ru:

- 43% вакансий — для специалистов с опытом 1–3 года;

- 34% — для опытных 3–6 лет;

- Лишь 6% — для senior-разработчиков (более 6 лет), что говорит о сдерживании роста управленческих и архитектурных позиций;

- 17% — для кандидатов без опыта (junior), но с чётко обозначенными требованиями — наличие портфолио, прохождение стажировок, знание конкретных стеков.

Интересно, что каждая четвёртая вакансия (25%) предполагает возможность удалённой или гибридной работы — признак того, что формат стал нормой для ряда профессий (backend, аналитика, DevOps), при этом front-end, дизайн и QA чаще требуют офисного присутствия.

Санкционный поворот 2022 года

Сначала было страшно всем. С 2022 года IT-отрасль столкнулась с беспрецедентным внешним давлением: прекращение поставок лицензионного ПО, отключение от глобальных сервисов (GitHub Enterprise, Atlassian Cloud, Figma, Zoom, Slack), ограничение доступа к облачным платформам (AWS, Azure — в части managed-сервисов), блокировка платёжных систем (PayPal, Stripe), уход ключевых западных компаний.

В краткосрочной перспективе это привело к:

- Остановке ряда проектов, зависимых от иностранных инструментов разработки и тестирования;

- Проблемам с CI/CD, репозиториями, системами мониторинга;

- Срыву сроков поставок и росту издержек на миграцию.

Импортозамещение было основным решением, это экономическая и промышленная политика государства, направленная на замену импортных товаров отечественными аналогами. Цели такой стратегии включают развитие внутреннего производства, снижение зависимости от других стран и минимизацию геополитических рисков, часто в ответ на внешние санкции или эмбарго. Для достижения этих целей государство использует различные меры поддержки, такие как субсидии, льготное кредитование и налоговые льготы для отечественных производителей.

Однако в среднесрочной перспективе последовал ускоренный переход к альтернативным решениям, причём не только «импортозамещению», но и импортонезависимости.

Open Source как стратегический ресурс

Открытый исходный код оказался единственным доступным и юридически безопасным фондом технологий. Российские компании и госструктуры активизировали участие в upstream-проектах (PostgreSQL, Kubernetes, ClickHouse, Apache Kafka), создавали ответвления (fork-ы) и развивали собственные дистрибутивы:

- Astra Linux и РОСА Linux — сертифицированные ОС для госсектора (соответствие ФСТЭК, ГОСТ Р);

- Postgres Pro — корпоративная версия PostgreSQL с поддержкой, расширениями (например, шардирование, бэкапы) и российской разработкой ядра;

- ALT Linux — платформа для критически важных систем (таможня, МВД, Роскосмос);

- Ru-Stack — инициатива по унификации open-source стека для госпроектов: Linux + PostgreSQL + OpenJDK + Apache + NGINX.

Речь не шла о простом «переименовании» — проводилась глубокая адаптация: локализация интерфейсов, интеграция с ЕСИА, ГИС, ГОСТ-криптография (ГОСТ Р 34.10-2012, 34.11-2012), сертификация по требованиям ФСБ и ФСТЭК.

Я сам работал в государственном секторе, и с этим там всё серьёзно.

Поэтому, если увидите мнения о том, что российское ПО - это просто переименованное западное - технически, это не совсем так. Частично - да, решения представляют собой сборку различных инструментов из международной копилки, вроде ядра Linux, но разработка всё же своя.

Развитие отечественных платформ

Параллельно шло создание собственных аналогов ушедших сервисов:

| Зарубежный сервис | Российский аналог (или альтернатива) | Комментарий |

|---|---|---|

| GitHub | Gitea-инстансы, Gogs, Planar (от «Ростелеком Солар») | Локальные git-платформы с RBAC, аудитом, интеграцией с 2ФА |

| Figma | Figma-совместимые редакторы («Адаптив», «Коджин», «UX Studio»), Avocode → Planar.Design | Поддержка .fig-файлов, но без real-time; акцент на дизайн-системы для госстандартов |

| Jira / Confluence | YouTrack (JetBrains), Redmine+плагины, Taskor, OnlyOffice Docs | OnlyOffice — особенно примечателен: полный аналог MS Office + документ-менеджмент + BPM-элементы |

| Slack / Teams | Р7-Офис Чат, СберЧат, Яндекс.360 Команды | Интеграция с госЭЦП, внутренними каталогами, системами отчётности |

| Zoom | МС Teams (локализованные инстансы), VK Мессенджер для встреч, MyOffice Video | Шифрование по ГОСТ, хранение записи в РФ |

Особое внимание уделялось платформам для госуправления:

- «Единая цифровая платформа» (ЕЦП) — backbone для госуслуг, интегрирующий ЕПГУ, ГИС ЖКХ, СУРВ, МЭР, МВД;

- «Диасофт», «Инфосистемы Джет», «Техносерв» — разработчики корпоративных систем под ГОСТ 19 и 34;

- ELMA365 / BPMSoft — low-code BPM-платформы, позволяющие быстро собирать процессы с учётом требований 152-ФЗ, 187-ФЗ (промышленная безопасность), 115-ФЗ (ПОД/ФТ).

Основная политика - заменить всё, чтобы не зависеть. Причём, даже в части коммуникаций - технически, даже если Запад отключит нас от сети, мы сохраним работу банков, Госуслуг, некоторых жизненно важных сервисов вроде маркетплейсов - и этот список будет расширяться, так что мы видим скорее укрепление независимости индустрии в стране, чем простое развитие.

Попытка закрыть и оградить страну, которая жила в закрытом режиме почти сотню лет, фактически, всегда будет приводить к адаптации - наш народ всегда так существовал, и именно это делает нас крепче. Да, тяжело, но защита есть.

ГОСТы и стандарты как основа архитектуры

ГОСТ (Государственный Стандарт) — это система нормативно-технических документов, устанавливающих единые требования к качеству, безопасности, маркировке и совместимости продукции и услуг в России и странах СНГ (ЕАЭС). Технологии в стороне не остались, поэтому для развития автоматизированных систем (АС) в России закрепились стандарты.

В отличие от динамичной западной модели, где архитектура диктуется рыночными трендами, российский госсектор делает ставку на регламентированную, документированную, аудируемую разработку. Можно отметить стандарты:

- ГОСТ Р 19.101–77 — классификация программных документов («техническое задание», «эскизный проект», «технический проект», «рабочая документация»);

- ГОСТ 34.601–90 — жизненный цикл АС (этапы: обследование, ТЗ, ЭП, ТП, РД, внедрение);

- ГОСТ Р 56939-2016 — управление требованиями;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 — международный стандарт ЖЦ ПО, адаптированный под российские условия.

Эти стандарты обеспечивают воспроизводимость, контроль и передачу проектов между подрядчиками — ценное качество в условиях высокой текучести кадров и необходимости долгосрочной поддержки.

Кстати, для будущих профессионалов - ГОСТов не следует бояться, они небольшие довольно-таки, и содержат базовый фундамент, который не так сложно соблюдать.

Текущее состояние рынка

Региональная концентрация и центры компетенций

Основной кластер — Москва и Московская область (около 52% IT-компаний), затем Санкт-Петербург (18%). Однако в последние годы ускоряется развитие региональных центров:

- Иннополис (Татарстан) — федеральная IT-столица: Университет Иннополис, ОЭЗ, резиденты («Яндекс», «Сбер», «VK», «Лаборатория Касперского»), центр компетенций по ИИ и кибербезопасности;

- Нижний Новгород — «Нижегородская электронная долина»: полупроводниковое производство («Микрон»), НИИ «Квант», филиалы МФТИ и ВШЭ;

- Томск, Новосибирск, Екатеринбург, Казань — сильные технические вузы, инкубаторы, госзаказ.

Крупнейшие работодатели (топ-20 по hh.ru)

| № | Компания | Вакансий | Комментарий |

|---|---|---|---|

| 1 | ANCOR (кадровое агентство) | 1224 | Отражает высокий спрос на аутстаффинг и рекрутинг |

| 2 | СБЕР | 890 | IT как ядро бизнеса: «Сбербанк-Технологии», «СберОблако», «СберМаркет», ИИ-лаборатория |

| 3 | Яндекс Крауд | 744 | Активное развитие crowdsourcing, разметки данных, тестирования |

| 4 | Ozon | 716 | Логистика, автоматизация складов, аналитика, ML |

| 5 | T1 (телеком) | 609 | Развитие 5G, IoT, цифровых сервисов |

| 6 | Яндекс | 444 | После реструктуризации — фокус на Яндекс.Облако, Маркет, Карты, Такси |

| 7 | МТС | 433 | Цифровизация телекома, «МТС Линк», ИИ-стартапы |

| 8 | Т-Банк | 399 | Технологизация банка, open API, финтех |

| 9 | Альфа-Банк | 355 | Продуктовые команды, data-driven подход |

| 10 | Работут (аутсорсинг) | 341 | — |

Обращает внимание доминирование инфраструктурных компаний (банки, телекомы, ритейл) над классическими IT-вендорами, что практически сделало техногигантов главными игроками на рынке.

Востребованные навыки

Топ-10 по hh.ru (доля вакансий, где навык указан):

- SQL — 11,8%

- Linux — 8,7%

- Python — 8,35%

- Аналитическое мышление — 6,12%

- PostgreSQL — 5,94%

- Git — 5,73%

- Работа с большими данными — 5,31%

- Техническая поддержка — 5,23%

- Деловая коммуникация — 5,2%

- Adobe Photoshop — 5,0%

Конечно, такая статистика не говорит о том, что нужны лишь Python-разработчики и аналитики. К примеру, SQL нужен практически всем - и программистам, и администраторам, и системным, и бизнес-аналитикам. Linux - потому что эта операционная система представляет собой главную замену проприетарной Windows.

Также растёт спрос на:

- Инженерию данных (Airflow, dbt, ClickHouse);

- DevOps-практики (Terraform, Ansible, Kubernetes, Prometheus);

- Информационную безопасность (PT, pentest, SOC, стандарты ISO 27001, ГОСТ Р 57580);

- Техническую документацию — рост числа вакансий на технических писателей.

Интересно, что технические писатели зачастую нужны как временная вакансия, а также предполагают работу в офисе, тогда как разработчики в основном могут работать удалённо.

DevOps - и вовсе на вес золота. Эта профессия редкая, сложная, и тяжёлая, поэтому востребованность очень высокая.

Зарплатные ожидания и реальность

Из 85 207 вакансий в июле–августе 2025 г. лишь 42% содержали указание зарплаты — большинство работодателей скрывают диапазон, чтобы не провоцировать переговоры или из-за неопределённости бюджета.

К концу 2025 года зарплаты стали сильно ниже, а количество специалистов по ИИ увеличилось, но вероятно это временный тренд, приблизительно до конца 2027.

Средняя предлагаемая зарплата снизилась:

- Июль 2025: 118 000 ₽

- Август 2025: 105 000 ₽

Но — рост у отдельных профессий:

| Профессия | Зарплата (июль) | Зарплата (август) | Прирост |

|---|---|---|---|

| Продуктовый аналитик | 106 000 | 142 000 | +34% |

| Арт-директор | 106 000 | 138 000 | +29% |

| BI-аналитик | 108 000 | 124 000 | +15% |

| Гейм-дизайнер | 96 000 | 123 000 | +28% |

Рост связан с дефицитом профильных компетенций: продукт-аналитики и BI-специалисты — ключевые фигуры в условиях необходимости точечной монетизации. Гейм-дизайнеров пока мало, но с игровой индустрией уж как повезёт, ведь она тесно связана с творчеством и рынком на Steam.

Прогнозы

«ИИ-пузырь»

К сожалению, российский рынок сильно переоценил инициативу с нейросетевыми активностями и искусственным интеллектом, стараясь внедрить его во всё, максимально переведя производства на работу с ИИ. Все банки, маркетплейсы и интернет-сервисы развернули свои вариации генеративных моделей для автоматизации ряда задач - техническая поддержка, распознавание, работа с данными.

Если крупнейшие игроки имеют собственные решения, то большая часть бизнеса берёт готовые инструменты и внедряет в свои текущие проекты. Негласно - не все довольны результатами, и очевидно выхлоп того не стоит. Но тренд сохраняется, и скорее всего останется еще на несколько лет.

Налицо некритическое внедрение генеративных моделей без архитектурной проработки:

- Продукты на базе LLM часто поставляются без защиты IP: промпты в открытом виде, отсутствие обфускации, прямая зависимость от внешних API;

- Отсутствие интеграции в существующие CI/CD и системы мониторинга;

- Игнорирование требований к аудиту, прослеживаемости, объяснимости — что критично для госсектора и регулируемых индустрий.

Реакция сообщества — рост интереса к:

- локальным LLM (GigaChat, «Яндекс.Глеб», RuGPT-3 XL, Saiga);

- тонкой настройке на доменных данных (медицина, право, бухгалтерия);

- RAG-подходам (Retrieval-Augmented Generation) — как способ снижения галлюцинаций и повышения контролируемости;

- этическим фреймворкам для ИИ (прозрачность, непредвзятость, human-in-the-loop).

Human-in-the-loop (HITL, «человек в контуре управления») — это подход в ИИ, который объединяет автоматизированные системы с человеческим опытом для повышения точности, надежности и этичности, вовлекая людей для проверки, коррекции и принятия решений в критических точках, где ИИ не справляется или требует нюансов. Система учится на обратной связи от человека в реальном времени, что позволяет ей адаптироваться и улучшаться с каждым циклом.

Ожидается, что к 2026–2027 гг. рынок пройдёт фазу «отсеивания», и останутся решения с чёткой бизнес-метрикой (снижение стоимости поддержки, рост конверсии). Но чтобы метрика появилась, нужны данные, так что потерпим.

Государственная поддержка и налоговые льготы

Для аккредитованных IT-компаний действует льготный режим (ФЗ-265 от 2021 г.):

- Ставка НДС — 0% на экспорт ПО и услуг;

- Ставка налога на прибыль — 3% (вместо 20%);

- Страховые взносы — 7,6% (вместо 30%);

- Льготы по налогу на имущество.

Это стимулирует легализацию малого бизнеса и выход на экспорт. В 2024 году российские IT-компании экспортировали ПО и услуги на сумму $1,8 млрд — основные направления: СНГ, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка.

Регуляторные инициативы

Роскомнадзор и Минцифры выработали четыре условия для возвращения иностранных IT-компаний:

- Открытие юридического лица в РФ — представительство с штатом и отчётом;

- Хранение персональных данных на территории РФ — по 152-ФЗ;

- Оперативное удаление запрещённого контента — в рамках реестра запрещённой информации;

- Прозрачное взаимодействие с регуляторами — API для мониторинга, аудиты, отчёты.

Эти требования формируют новую парадигму — «суверенный цифровой суверенитет», где безопасность и контроль перевешивают открытость.

Инвестиции МСП в IT

В 2024 году малые и средние предприятия потратили 54,8 млрд ₽ на IT — в основном на:

- ERP/CRM («1С:ERP», «Битрикс24», «Мегаплан»);

- Облачные инфраструктуры (СберОблако, VK Cloud, Selectel);

- Автоматизацию бухгалтерии и логистики;

- Цифровые каналы продаж (мобильные приложения, чат-боты, интеграция с маркетплейсами).

Это говорит о реальном цифровом трансформировании «реального сектора» экономики. Здесь оценки давать нужды нет, это ожидаемый переход к автоматизации экономики и инвестиции в будущее за счёт смены направления. Малому бизнесу тяжело в условиях изменения внешнеторговых и внутренних условий, однако цифровизация очевидна.